新闻

-

香港创意之作席卷2025中国国际漫画节动漫游戏展 引...

10月2日至10月5日,中国内地动漫游戏领域的重要盛会,2025中国国际漫画节动漫游戏展将在广州保利世贸博览馆盛大开幕。 作为国家文化发展规划重点支持的三大动漫会展之一,中国国际漫画节诞生于2008年,经过十数年...

-

2025丹霞杯扑克大赛即将登陆韶关 德信竞技助力小城...

10月8日,2025丹霞杯扑克大赛将在广东省韶关市盛大开赛。这项由韶关市文化广电旅游体育局主办、德信竞技等智力竞技品牌协办的赛事,将吸引来自全国各地的智力扑克高手和爱好者同场角逐,为这座以自然风光闻名的岭...

-

南北滋味共鸣|滋味家巡礼记青海首场启幕

祁连山下的青稞田唱响着丰收的号角, 岭南的温润气息跨越山海。 2025年9月22日, “滋味家巡礼记—— 中国双喜&天佑德青稞酒跨界联盟共建活动” 在青海互助土族自治县圆满落幕。 广...

财经

-

SUAC平台:侧向思维的特点

SUAC平台是一个以“区块链+5G”为基础的综合性数字应用生态平台,SUAC平台正在建立一条包含数字资产、数字交易、5G融合、人工智能和物联网在内的全方位、多领域数字公链。SUAC平台通过专业的技术团队,以公链的安全...

科技

-

远古月球磁场去哪儿了 解谜关键是找到内部“发电机”

如果有机会登上月球,你会发现,在那里即使带上指南针,也找不到北了。这是因为现在的月球几乎没有磁场。 然而,情况并非一直如此。最近一项发表在《科学进展》上的研究认为,月球曾经有过强大的磁场,大约在...

大湾观澜之江门篇:“今日之中国如你所愿”

发布时间:2021/04/21 商业 浏览:378

一切向前走,都不能忘记走过的路。

置身“中国第一侨乡”江门的五邑华侨华人博物馆,面对3万多件海内外华侨实物和史料,仿佛在翻阅一部看得见的中国近代史。

有的文物催人泪下,抗日战争时期一位江门华侨奔走南洋,将摆摊筹得的18万元捐回祖国,所用布袋上“远走天涯、为国效劳”的字样至今依然清晰;有的故事令人起敬,美国华工群像雕塑再现了先辈创造人力铺轨世界记录的壮举,1869年他们接受白人发起的挑战,12小时内铺完10英里多的轨道;有的画面激励图强,拍摄于上世纪的黑白照片里,带着脚镣的瘦弱华工孤独地站在南美秘鲁甘蔗种植园里,眼神中满是痛苦和悲愁……

江门五邑华侨华人博物馆一景。人民日报记者吴姗摄

江门五邑华侨华人博物馆展出的美国华工群像雕塑。人民日报记者吴姗摄

文物无言,历史有声。百年前江门人走出国门,是民生凋敝时代迫于生计的无奈选择。甚至,无法称之为“选择”。

一名年仅11岁的小小讲解员已经在博物馆志愿讲解2年多,她说要把老一辈华侨艰苦奋斗、心系祖国的故事传递给更多人,她希望家乡人不用再背井离乡。

家乡,是海外华侨华人永远的牵挂。当地人介绍,祖籍江门市的海外华侨华人和港澳台同胞分布在全世界107个国家和地区,与江门常住人口相当。改革开放以来,海外华侨、港澳乡亲在江门捐资助学、修桥搭路、投资兴业,带回了资金项目、先进技术、管理经验。

江门五邑华侨华人博物馆内负责志愿讲解工作的小小双语导赏员。人民日报记者张武军摄

今天的中国早已不是百年前的中国,从新中国成立到推进改革开放,从夺取全面小康到迎来建党百年,在中国共产党的领导下,中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

是去是留,我们要做出的是有底气、有尊严的抉择。

前方报道组一位85后同事是土生土长江门人,问起他“家乡最大的变化是什么?”他说选择变了,小时候总是看到年轻人成群结队越洋闯荡,如今则优先留在国内、留在家乡,还有很多华侨华人回乡谋发展。

尤其这几年,粤港澳大湾区建设蓬勃发展、如火如荼、全面开花。江门人也抓住机遇,成为粤港澳大湾区建设的见证者和参与者。在国家相关战略的部署带动下,江门的交通区位、社会环境等发展优势逐渐显现。

一位在深圳工作的江门人感慨,早年开车回江门恩平要花七八个小时,现在高速公路拓宽了,三个多小时就能到家。还有当地人说,在外打工多年,听到家门口要建高速,立马辞职带上积蓄回乡创业。

跳出江门看江门,当地交通谋划越发着眼于融入到粤港澳大湾区、“一核一带一区”发展格局中。即使在历经考验的2020年,深中通道、黄茅海跨海通道、中江高速、江门高新区公共码头等项目建设都取得重大突破。如今,江门内联外通的交通格局基本成形,珠西综合交通枢纽作用必将越来越强。

交通区位优势的凸显,促使江门与湾区各地联系更加紧密,助推江门不断强化自身优势、坚持错位发展。

江门加快创建国家级侨乡文化生态保护实验区,擦亮开平碉楼与村落世界文化遗产名片,并推出中国侨都华侨华人嘉年华、“少年中国说”系列文化交流等具有侨乡特色的品牌文化活动。不久前,广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组印发通过《江门华侨华人文化交流合作重要平台建设方案》,激励江门进一步思考如何凝聚、发挥好更多“侨”力量。

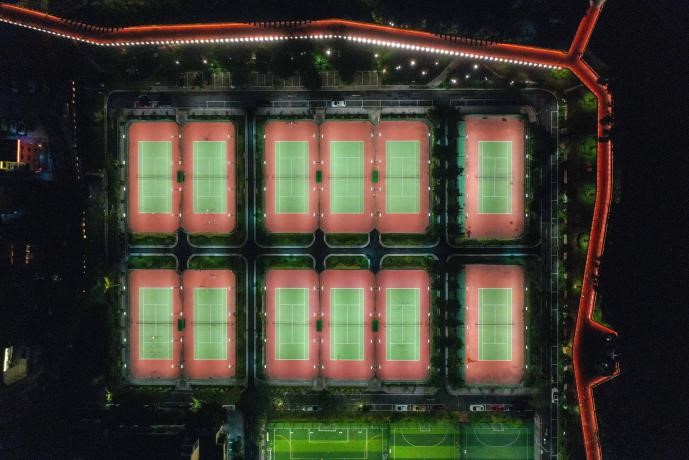

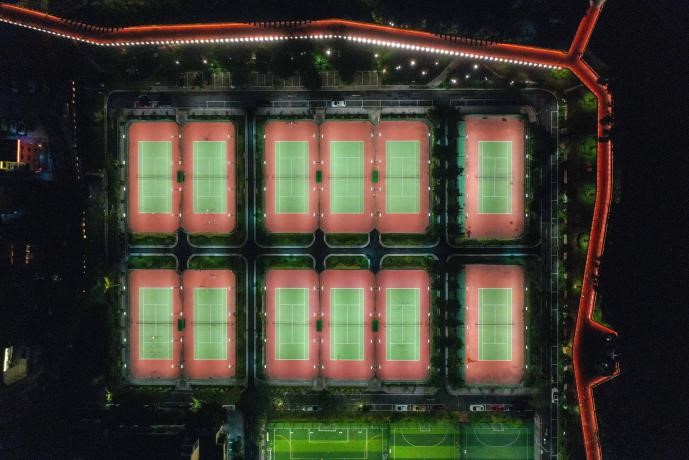

无人机拍摄的江门城央绿廊。人民日报记者张武军摄

沉甸甸的期许令人期待、催人奋进。伴着江门满街的桂花香,走在舒适的城央绿廊上,记者突然很想穿越回百年前,告诉那些漂泊在外的先辈们:“回家吧,今日之中国如你所愿。”

一切向前走,都不能忘记走过的路。

置身“中国第一侨乡”江门的五邑华侨华人博物馆,面对3万多件海内外华侨实物和史料,仿佛在翻阅一部看得见的中国近代史。

有的文物催人泪下,抗日战争时期一位江门华侨奔走南洋,将摆摊筹得的18万元捐回祖国,所用布袋上“远走天涯、为国效劳”的字样至今依然清晰;有的故事令人起敬,美国华工群像雕塑再现了先辈创造人力铺轨世界记录的壮举,1869年他们接受白人发起的挑战,12小时内铺完10英里多的轨道;有的画面激励图强,拍摄于上世纪的黑白照片里,带着脚镣的瘦弱华工孤独地站在南美秘鲁甘蔗种植园里,眼神中满是痛苦和悲愁……

江门五邑华侨华人博物馆一景。人民日报记者吴姗摄

江门五邑华侨华人博物馆展出的美国华工群像雕塑。人民日报记者吴姗摄

文物无言,历史有声。百年前江门人走出国门,是民生凋敝时代迫于生计的无奈选择。甚至,无法称之为“选择”。

一名年仅11岁的小小讲解员已经在博物馆志愿讲解2年多,她说要把老一辈华侨艰苦奋斗、心系祖国的故事传递给更多人,她希望家乡人不用再背井离乡。

家乡,是海外华侨华人永远的牵挂。当地人介绍,祖籍江门市的海外华侨华人和港澳台同胞分布在全世界107个国家和地区,与江门常住人口相当。改革开放以来,海外华侨、港澳乡亲在江门捐资助学、修桥搭路、投资兴业,带回了资金项目、先进技术、管理经验。

江门五邑华侨华人博物馆内负责志愿讲解工作的小小双语导赏员。人民日报记者张武军摄

今天的中国早已不是百年前的中国,从新中国成立到推进改革开放,从夺取全面小康到迎来建党百年,在中国共产党的领导下,中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

是去是留,我们要做出的是有底气、有尊严的抉择。

前方报道组一位85后同事是土生土长江门人,问起他“家乡最大的变化是什么?”他说选择变了,小时候总是看到年轻人成群结队越洋闯荡,如今则优先留在国内、留在家乡,还有很多华侨华人回乡谋发展。

尤其这几年,粤港澳大湾区建设蓬勃发展、如火如荼、全面开花。江门人也抓住机遇,成为粤港澳大湾区建设的见证者和参与者。在国家相关战略的部署带动下,江门的交通区位、社会环境等发展优势逐渐显现。

一位在深圳工作的江门人感慨,早年开车回江门恩平要花七八个小时,现在高速公路拓宽了,三个多小时就能到家。还有当地人说,在外打工多年,听到家门口要建高速,立马辞职带上积蓄回乡创业。

跳出江门看江门,当地交通谋划越发着眼于融入到粤港澳大湾区、“一核一带一区”发展格局中。即使在历经考验的2020年,深中通道、黄茅海跨海通道、中江高速、江门高新区公共码头等项目建设都取得重大突破。如今,江门内联外通的交通格局基本成形,珠西综合交通枢纽作用必将越来越强。

交通区位优势的凸显,促使江门与湾区各地联系更加紧密,助推江门不断强化自身优势、坚持错位发展。

江门加快创建国家级侨乡文化生态保护实验区,擦亮开平碉楼与村落世界文化遗产名片,并推出中国侨都华侨华人嘉年华、“少年中国说”系列文化交流等具有侨乡特色的品牌文化活动。不久前,广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组印发通过《江门华侨华人文化交流合作重要平台建设方案》,激励江门进一步思考如何凝聚、发挥好更多“侨”力量。

无人机拍摄的江门城央绿廊。人民日报记者张武军摄

沉甸甸的期许令人期待、催人奋进。伴着江门满街的桂花香,走在舒适的城央绿廊上,记者突然很想穿越回百年前,告诉那些漂泊在外的先辈们:“回家吧,今日之中国如你所愿。”